關心科學教育的朋友們,可能已經注意到,我們最近的腳步似乎加快,觸及的領域更寬廣了。除持續製作科學教材,團隊開始更頻繁地舉辦教師研習、開發實體教材、增加營隊場次;我們微調了 LOGO,讓品牌更清晰,今年9月更首次舉辦論壇以「科學教育共構」為題,期待凝聚更多跨領域的聲音。這些改變都是為了讓科學教育(STEAM)走得更遠,也要走得更深入社會。

在資訊高速流動、知識快速迭代的時代,台灣的科學教育卻長期落在追趕的位置。我們知道,要喚起社會對科學教育的重視,讓更多人願意走進教育現場,從來都不是一件容易的事。但我們願意承擔,因為這是一場關乎未來的挑戰,唯有不斷嘗試與調整,才能讓科學教育真正永續。

啟程的第一步——從家教到線上影片

LIS的願景很單純,但也很宏大:「讓每個孩子像科學家一樣思考,擁有實踐夢想的勇氣與能力」,這不是一個人、一群人、一段時間就能完成的事,而是需要長年累積、持續推進的使命。

回首過去十三年,我們在摸索中成長,LIS一直是個花很多時間做事,花很少時間對外溝通的團隊。如今,我們非常清楚,要讓更多人認識 LIS,更要讓更多人理解科學教育的重要性,與我們一起走上這條路。

最初的故事是一段初生之犢的勇往直前。2013年創立時,我們都還是大學生,在做家教的過程中,發現弱勢孩子缺乏教育資源,於是將家教課轉化到線上,錄製成影片上傳至YouTuber,讓任何孩子都能免費學習。結果卻有些殘酷,很難想像50部影片的觀看總次數不到三百次。此時我們意識到,來自都市經驗的想像,並不一定貼近他們的真實生活。

以學習者為中心,設計引發學習動機的錨點

為了尋找原因,我們前往台東「孩子的書屋」進行訪查,發現孩子們「缺乏學習動機」,他們從未覺得課本中的內容與自己有關,而且他們不打算升學,又何必學習。

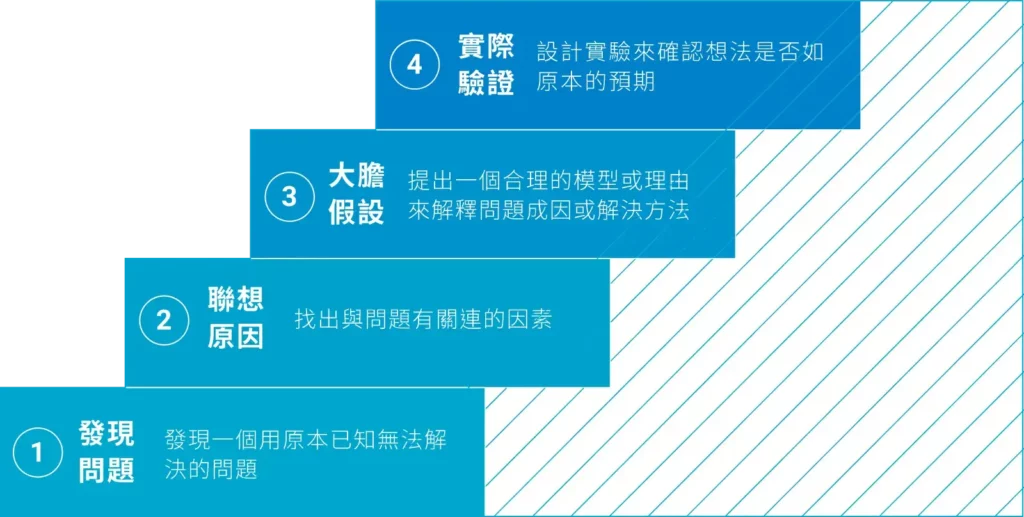

從那之後,我們的每個計畫,都從「研究使用者需求」開始,並在服務後進行回饋訪談。我們確認科學教育不只是知識傳授,更是引導孩子理解「發現問題、解決問題」的過程。這也讓我們做出第一次重大轉型,將 LIS的全名從「Learning in Sharing」改為「Learning in Science」。

為了符合「動機」這個核心,我們設定了影片必須達成的三個指標:「孩子能專心看」、「看完要能學會」、「看完還想看下一部」。我們甚至運用眼動儀等儀器觀測,事先設計笑點並計算命中率,務求讓影片完全以學習者為中心。

雖然這樣會拉長製作時間,但影片能長期陪伴台灣的孩子,不是一堂課結束就消失,而是會在網路上持續被觀看多年。曾收到一位孩子來信告訴我們:「本來上課時全班都趴著想睡覺,老師播放 LIS 的影片後,全班都抬頭專心看,那堂課之後,我開始喜歡科學……」這樣的回饋,是我們持續投入的最大動力。

支持老師研發教材,推理階梯的誕生

引發孩子的學習動機後,我們認為老師們需要支持。孩子必須上學,而要確保他們在公平的教育環境中成長,學校老師必須獲得足夠支持。現實卻是,老師往往缺乏足夠的協助。

因此,我們的第二次轉型,是將「支持老師」納入核心策略。從製作影片進化到發展系統化教材,讓更多老師在日常課堂中使用,擴大影響力,讓更多孩子受惠。

轉型的過程並不容易,直到我們參考杜威《我們如何思考》、阿吉里斯《推理階梯》以及教育部《108 課綱》等理論綱要,才演化出屬於 LIS 的「科學推理階梯」,確立教材製作的原理原則。

在「科學推理階梯」下,影片中角色的對白要自然融入推理階梯的用詞,讓孩子潛移默化地學會科學家的思考流程。我們也為師長設計學習單,明確標註影片播放的時間點與使用方法,並對應推理階梯的各階段,讓老師更容易引導討論。重新編寫教材,讓孩子知道這些科學家當初遇到甚麼問題,解決的過程中遇到哪些挑戰與困難,讓孩子透過故事感受到科學的溫度,並與自己的生活產生連結。

建立影響力基礎與目標

為了確認我們的方向正確,LIS團隊曾經從北到南走了850公里,在五天四夜間,訪問了17所公私立國中,與20位老師對談,蒐集了2000分鐘的科學教育現場最真實的聲音,這趟訪談給我們新的啟示:僅靠科學史影片已經不夠,老師在不同情境下需要更多元的支持。因此,我們開始開發更多資源,包括專業研習活動、更多元的科學教育內容、延伸的教師增能課程,這是我們對老師的承諾,必須全力以赴。

我們假設,當三分之一的老師採用我們的教材,就能形成穩定的影響力基礎。為了達成這個目標,我們正在研究如何透過社群或其他機制,讓這群優秀教師成為我們的重要合作夥伴,進而接觸更多學生。

建立有效的社群維運機制與合作模式,是我們的中期目標。過去我們專注在產品研發,直到近年才成立正式的行銷團隊,開始推廣「教師服務方案」,截至2025年8月已有超過7000位的平台會員數,至今仍持續成長。

長遠來看,我們要的不僅是更多教材使用者,而是讓社會整體理解:科學不是冷冰冰的知識,而是生活的一部分,是一種面對世界的方法。我們想要與家長、政府、企業對話,讓更多人認同LIS的理念並參與行動。

為抵達願景之地,從推廣到倡議

然而,外部危機已經浮現,理工人才多被高薪科技產業吸引,留在學校教書的人越來越少,許多學校甚至找不到代理老師。教育體制如何留住自然科老師、如何鼓勵用心教學的老師,而不是讓他們能者多勞。如果台灣以半導體或 AI 為未來發展重心,科學人才的培養就更顯迫切。

孩子不喜歡學科學,不只是課堂問題,而是整個教育系統的挑戰。科學教育的上下游,涉及老師、家長、學生、課內外資源與政策等多面向,解決每個環節的問題,都是我們的努力方向。

我們相信,科學教育的最終目標,不只是培養未來的工程師或科學家,而是幫助每個人具備以科學素養面對世界的能力。當更多人能用科學思維看待生活,就能孕育更多勇於創新、解決問題的人才,持續為社會帶來改變。

從影片到教材,從學生到老師,這一路的探索讓LIS更清楚自己的使命。如今,我們希望成為一個平台,串聯起更多教育現場與產業的力量。為了推動科學教育、守護人才的永續,LIS將持續在變動的時代中成長、蛻變,並在科學教育的生態系裡,貢獻我們的力量。