-1.png)

社企流/文:李沂霖

根據 2023 年 TIMSS 國際評測,台灣學生的科學成績高居全球前三,但卻有超過 6 成的學生「不喜歡科學」,比例遠高於國際平均。這道「高分與低熱情」的巨大鴻溝,在 AI 急遽改變人才需求的此刻,無疑是一記警鐘。

為應對此挑戰,LIS 情境科學教材於日前舉辦論壇,邀請政府、企業與教育現場三方代表,共同擘劃 AI 時代的人才永續藍圖。其中一場對談,便深入探討「企業為何參與教育?」這個核心問題,試圖從產業的角度,為這個教育困境找到雙贏解方。

啟動正向循環:企業在人才生態系中的關鍵角色

本場對談主持人、社企流執行長林以涵指出:「在 AI 浪潮下,未來 5 年內將有超過 40% 的職場技能被重新定義,培養具科學素養的人才無法僅靠單一環節塑造,需要一個健全的生態系來共同培育。」企業的前瞻視野與產業資源,是科學教育生態系中的關鍵的角色之一,透過與深耕議題的社會創新組織合作,能有效將產業知識轉譯為教學素材,連結有需求的學生建立科學素養;而透過培育更多具科學素養的學生,也成為企業未來的潛力人才。「這是一個能夠彼此賦能、形成正向循環的共創模式。」

這場對談的與談人——美光社會影響和社群參與資深計劃經理洪佳欣、與應用材料公司全球技術培訓中心資深經理廖欽立的經驗,便完美印證了這個「共創模式」,不僅是為了培育未來員工,更是要為整個社會,重新點燃下一代對科學的好奇心。

從產業前瞻,重新定義凸顯科學素養關鍵價值

「AI 可以加速分析與決策,那未來『人』要做什麼?」廖欽立提出的問題,引發對當前教育的目標思考——如果終點不只是高分,那科學素養的真正價值是什麼?廖欽立指出,未來人才需要的,是兩種 AI 難以取代的核心能力:

跨域整合協作力

他以應材所身處的半導體及顯示器設備產業為例,這座「整合科學的殿堂」正是跨域協作的縮影。「比如一位製程工程師,需要與軟體、通訊、材料等各方專業領域密切溝通,才能共同解決製程中的問題。」這種跨域溝通與整合的能力,在 AI 時代更加重要。

以人為本的人文思維

「所有科技的出發點,都應該是為了解決問題、改善人類的生活。」他強調,當孩子能看見科學與真實生活的連結,理解知識背後的意義時,更能擴大觸角,從課本知識的學習歷程進階為主動探究。

洪佳欣則從 AI 對工作模式的衝擊,分享她的觀察。她坦言,許多人擔心工作被 AI 取代,但產業報告和內部經驗都顯示,AI 在取代某些工作的同時,也創造了更多需要運用 AI 的新職位。因此,企業的角色,正是要將這份「連結」帶入教室。她認為,培養未來人才有兩大關鍵:

建立持續學習與善用工具的成長思維

面對快速變化的技術,必須抱持不排斥學習的成長心態,並懂得善用新工具。她以企業內部訓練為例,「我們現在正學用 AI 在 30 秒內掃描完所有郵件,列出你等一下要跟老闆匯報的重點。」當重複性的工作被 AI 代勞,人的價值便體現在運用工具進行思考、嘗試與創造。

連結未來職涯與生活的宏觀視野

「很多學生曾經問,會用 AI 在未來可以幫助我做什麼事?跟我未來的職涯有什麼關聯?」洪佳欣分享,這正是為什麼美光要訓練員工成為志工,進入校園親自分享:「我的工作是什麼?AI 如何幫助我?」透過真實的故事,為孩子們展示一幅科學可以很有用、很有趣的未來藍圖。

攜手社創組織,將生硬知識轉譯成有趣體驗

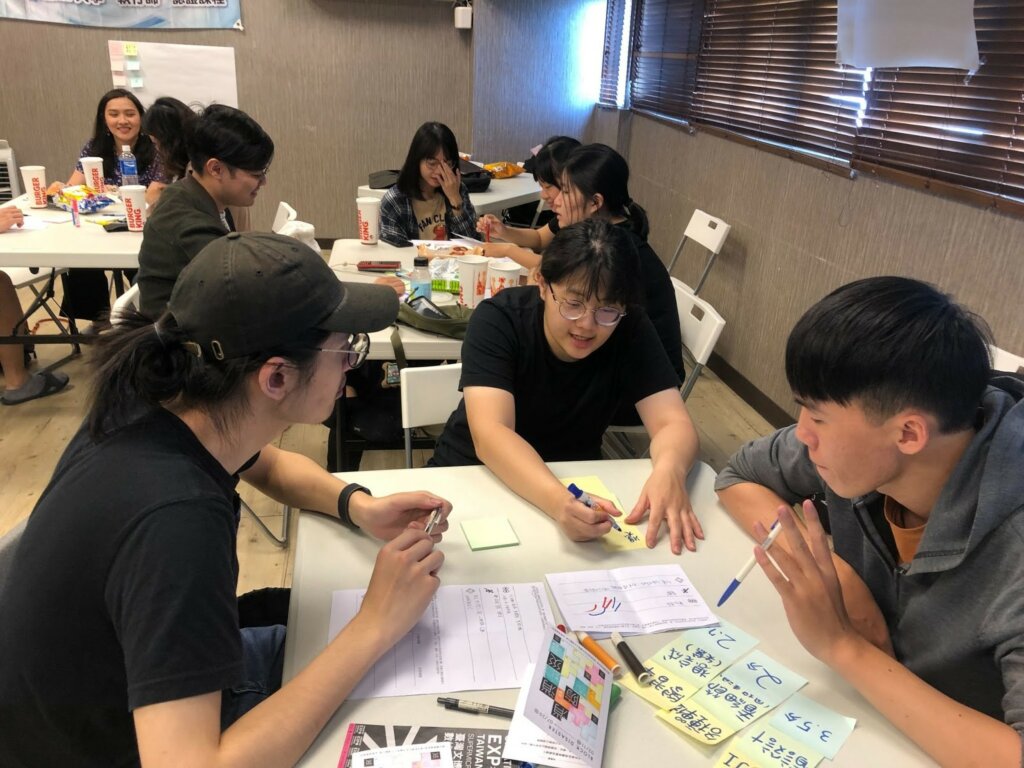

企業從產業前線定義了未來科學素養的新內涵——關乎整合協作、以人為本、成長思維以及連結未來的視野。而確立了這個方向後,下一個挑戰則在於「如何去教」,如何將這些抽象的能力與視野,轉化為能點燃孩子熱情的學習體驗?美光與應材紛紛選擇與長年投入科學教育的 LIS 攜手,將產業知識轉譯為能點燃孩子好奇心的教學內容。

美光「晶片營」的擴散效應

洪佳欣分享,美光透過與 LIS 合作,將美國總部的「晶片營(Chip Camp)」教材在地化。更關鍵的是,他們發展出「培訓培訓者」(Train the Trainer)模式,將教材拆解成模組化教案,培訓第一線的弱勢課輔機構老師與社工,並邀請產業夥伴,讓科學教育從一次性的營隊,變成融入日常的「長期陪伴」,讓資源能觸及真正有需要的族群。

而透過長期陪伴,也種下孩子們對於進入半導體產業工作嚮往的種子,美光志工們則會鼓勵學生:「以後來美光面試,可以附上晶片營參與證書,我們可能會加分喔!」展現教育投資的長遠連結。

「應材苗懂計畫」的扎根行動

應材則與全球超過 45 個非營利組織攜手,在世界各地支持拓展 STEAM(科學、科技、工程、藝術和數學)教育計畫。在台灣推動「應材苗懂計畫」,與 LIS 合作,將抽象的半導體製程,轉譯成一套讓孩子們著迷的積木教具,透過動手打造大型電路的過程,理解半導體關鍵製程原理—薄膜、微影、蝕刻、摻雜。「當孩子看到滿桌的積木、電池和 LED 燈,眼睛都亮了!」廖欽立分享。這種動手做的過程,讓孩子能從被動的知識接收者,進階到像科學家一樣的探究者,親身經歷觀察、假設、實驗、修正的完整歷程,學習的樂趣因此而生。

完成正向循環,從培育人才到深化企業文化

當產業的視野透過社創組織的轉譯,成功賦能了師生,一個永續的人才生態系便開始轉動。這樣的模式不僅為企業的未來人才庫蓄水,更在當下為企業文化注入了無可取代的價值。

「我們很多志工上完第一堂課,最大的回饋就是『老師真是太不容易了!』」洪佳欣笑著說。當員工親身站上講台,他們對教師產生了同理心,也成為更好的家長與公民。

廖欽立則提及,在應材,公司的志工活動一開放報名,往往「秒殺額滿」,這股由員工主動參與投入的熱情,為企業注入動人的溫度與使命感。

從高分考生到未來創新者

回到最初的提問:如何解開台灣學生高分卻不愛科學的悖論?美光與應材的實踐,提供了一條清晰的路徑。這套結合企業、社會創新組織與教育現場的「共創模式」,正是將學生從單純的「高分考生」,轉變為對世界抱有好奇心、具備解決問題能力的「未來創新者」的關鍵。

然而,一個現實的問題是:投資孩子的科學教育,短期內難見商業回報,如何說服更多企業決策者加入?洪佳欣與廖欽立紛紛表示,「從一個孩子對科學萌生興趣,到他進入相關科系,最終走進你的公司,這是一條非常、非常長的路。這場人才培育的馬拉松,絕對沒有任何一個人可以獨自完成。」

這是一場需要家庭、學校、政府與企業共同投入的十年功課,透過跨界協力,將不只為產業培育人才,更是為整個台灣社會,點燃科學的火種,照亮前行的道路。而這或許就是 AI 浪潮下,一間企業所能做出最具影響力的長期投資——在教室裡,那個因為親手點亮一顆 LED 燈而雙眼發光的孩子,或許就是十年後,為世界帶來下一個突破性創新的關鍵人才。

核稿編輯:李沂霖

本文獲「社企流」授權刊登,原文標題:「 AI 浪潮下的人才培育前哨站:企業為何要當孩子的科學引路人?」

延伸閱讀

佈局未來創新力,台灣科學教育下一步該怎麼走?

站上科學教育最前線!教師如何孵化台灣人才競爭力

不只做教材、更造生態系:LIS 如何串連教師與企業,共創科學教育多贏