「課堂都在做實驗,沒有更多時間寫評量,這樣孩子成績…會好嗎?」這個想法,可能是不少家長對於素養導向教學能否兼顧孩子成績的擔憂。但是,為什麼會這麼在意成績呢?

其實在意分數的焦慮背後,蘊藏的是深切的期盼——希望孩子未來擁有競爭力,具備能在社會上立足的資本與能力,過上想要的生活。只是,看看當前的世界,會發現一個殘酷的事實:當 AI 一秒就能生成標準答案;當科技把「知識」變得唾手可得,傳統考試分數所代表的知識累積,已不再是未來的保證。

「如果孩子擁有一個會思考的頭腦,還需要擔心成績嗎?」,教育部資訊及科技教育司司長吳穎沺點出了學習的關鍵,真正重要的從來不是成績本身,而是我們是否讓孩子在學習過程中,培養出足以面對複雜多變世界的能力,而這種能力的核心,正是科學素養——一種理性思考與判斷的能力。

▲ 教育部資訊及科技教育司司長吳穎沺受邀於 2025 科學教育共構論壇中,分享對於科學教育的觀察與洞見。

科學素養是孩子未來競爭力的關鍵

科學素養(Scientific Literacy)一詞最早出現在 1958 年,由史丹佛大學教授 Paul DeH. Hurd 提出,指的是「讓人們了解科學、能應用科學知識發展科技」。然而,隨著科技快速進步,固然改善了人類的生活,卻也催生核武、環境污染、假資訊等新問題,讓世界各國開始重新思考:真正的教育不該只是讓孩子懂知識,而是要讓他會思考、能分辨真偽、懂得負責任地運用所學。

這樣的思潮,也讓「科學素養」被重新定義,並非一定要孩子成為科學家,而是要能像科學家一樣思考:透過觀察、提問、假設和驗證,提出合理的解釋或解決問題,而這樣的能力,才是真正能讓孩子在變動世界中站穩腳步的關鍵。

以 STEM 教育與數位學習力培育孩子科學素養

1986 年,美國國家研究委員會率先提倡 STEM 教育,強調整合科學(Science)、科技(Technology)、工程(Engineering)與數學(Mathematics)的跨域學習模式,鼓勵孩子能把所學用在真實生活中。如今,108課綱、PISA 國際評測也順應數位時代的變化,重新梳理科學素養的內涵:「能就科學、永續發展和科技相關議題提出合理的論述,進而影響行動」,並在 2025 年新增「數位時代的學習」項目,提出現代孩子應具備的兩大核心能力:

1.自主學習力:能察覺自己的思考、認知和情緒,遇到挫折時懂得自我調整,在面對數位時代的誘惑與挑戰時,能自我管理與持續學習

2. 計算與探究實踐力:能運用數位工具、AI 進行資料分析來解決問題,把想法化為行動。

▲ PISA 2025 將數位時代的學習(Learning in the Digital World,簡稱LDW)定義為「利用電腦運算工具,透過自我調節的迭代歷程,進行知識建構與問題解決的能力」,強調自主學習力與計算與探究實踐力的養成。圖為數位時代的學習評量架構。圖片來源:台灣 PISA 國家研究中心

美國教育學者杜威曾說:「如果我們用昨天的方法教今天的學生,我們就剝奪了孩子的未來。」若如今的教育已不再是知識的總和,而是需培養出獨立思考、自主判斷的問題解決力,那麼,我們可以怎麼做,讓孩子具備科學素養,守護他們的未來?

培養科學素養的起點——讓孩子帶著好奇心去探索

「科學的本質,正是源自於對自然現象以及周遭世界的好奇心。」教育部資資科司司長吳穎沺表示,科學不該只是冰冷冷的知識或只存在實驗室中的活動,而是與我們的日常生活息息相關。

然而,目前的科學教育,多半仍處在讓孩子知道科學知識、看見科學家探索後的結果,忽略了科學家提問的情境與脈絡,久而久之,便會讓孩子漸漸失去提問的能力、與帶著好奇心探究的本性。

「孩子是天生的探索者,實踐科學知識最好的方式,是融合思考與實作,讓孩子們在學習的過程中找到解決科學問題的方法。」吳穎沺強調,若要真正培養科學素養,不僅學校的教育環境須調整,也需仰賴各界持續對話,一同推動科學教育的改革。(關於台灣科學教育的下一步?歡迎閱讀 2025 「政府場」科學教育共構論壇精華報導)

在日常生活中就能培養科學素養的 3 大作法

如果本身不是專業的教學者,或沒有科學相關背景,也能培育孩子的科學素養嗎?從我們的經驗中,已經發現且實證,科學教育就在日常中,因此,不需要成為專家,也可以成為孩子最好的引導者!以下是從生活培養孩子科學素養的3大方向:

1. 別打斷孩子問「為什麼」,讓與生俱來的好奇心自然萌芽

「為什麼天空是藍色的?」、「為什麼過馬路一定要走斑馬線?」許多孩子天生就是好奇寶寶,正是這樣有著對萬事萬物的好奇心,才能進一步引發探索的慾望。因此,當孩子提問時,先別急著打斷,讓孩子可以自由表達想法,不必擔心被批評或遭到責罵,因為即使問題看似天馬行空,但每個「為什麼」的背後,都是科學思維的萌芽。倘若遇到自己無法回答的問題也沒關係,不妨鼓勵孩子試著自己去尋找解答,從小引導孩子的探究精神!

2. 讓孩子好好地「玩」,從大自然中探索

「當孩子沒有時間玩泥巴跟抓魚,就剝奪了能獲得原創性思考的契機。」國科會科教發展與國際合作處處長李旺龍認為,「玩」其實是培養孩子擁有科學素養的關鍵,並舉了日本首位榮獲諾貝爾化學獎的得主福井謙一為例,正是小時候累積的抓蟲、抓魚、玩泥巴等在大自然探索的經驗,啟發他探究事物的熱情與敏銳的觀察力,而許多人們發明創新、靈光乍現的時刻,也是自生活中的各式探索中誕生。因此,若有機會,可以多帶孩子踏青、去戶外走走,向大自然學習、累積不同的生活經驗。

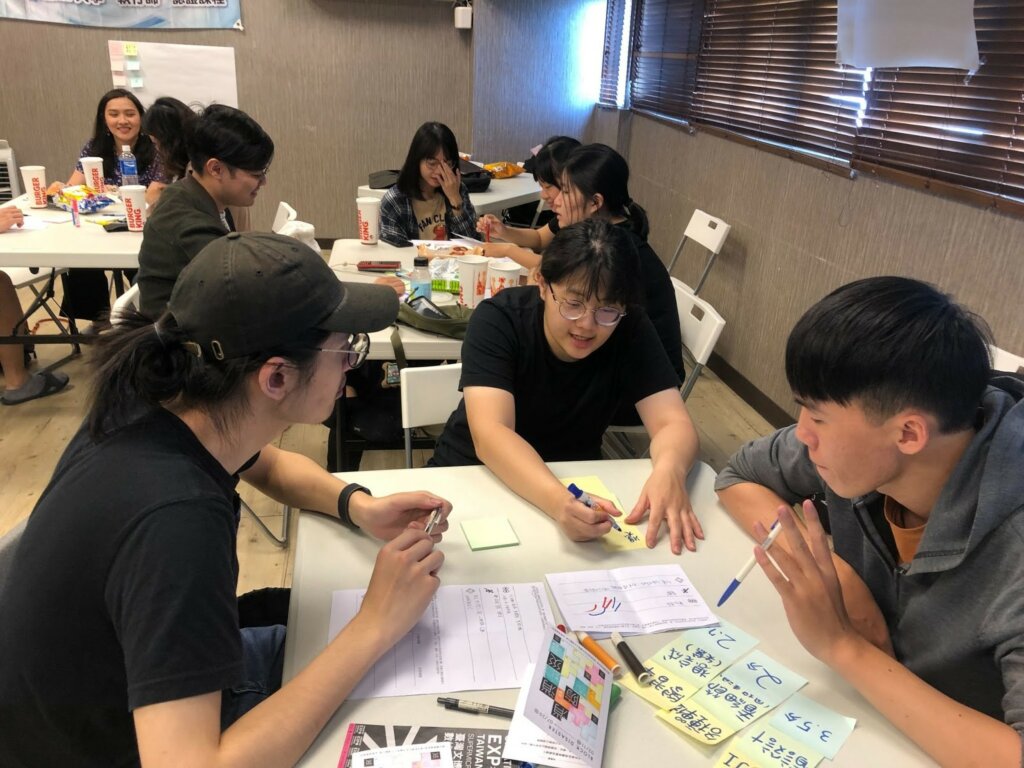

▲ 在 2025 科學教育共構論壇中,國科會科教發展與國際合作處處長李旺龍指出「玩」是培養孩子擁有科學素養的關鍵,平時可以多帶孩子踏青、去戶外走走,向大自然學習。

3. 讓孩子上「學校以外的自然課」,體驗生活中的科學

因應時代變遷,若無法讓孩子經常徜徉在大自然的懷抱,也可以多帶孩子在學校之外的場域接觸科學。例如,國科會自 2016 年開始推動的「科普環島列車」,透過將教室搬到火車,結合各地特色設計生活化的科學課程,孩子可以跟著列車,體驗從地震防護、海洋科技、太空探索、綠色永續的多元的科學內容,讓孩子體會科學不只是課本上的知識,而是隨處可見、與生活密切相關的發現。「之前台東寶桑國中、高雄中學都有國文老師帶學生參與科學活動,不論有沒有科學背景,都可以陪伴孩子探索!」李旺龍分享道。

也可以在假日或寒暑假期間,帶孩子去科博館、科教館走走,除了可以欣賞展覽,了解課本之外的科學知識,也可以參加適合親子共學的科學工作坊,像是半導體積木大眾工作坊,便是讓孩子親手製作「放大版的立體電路」,讓孩子在實驗過程中,觀察到原來學過的串、並聯概念其實就是積體電路運作邏輯的基礎,將所學連結真實生活的科技。(同場加映:「半導體」動手做?LIS X 應材苗懂計畫 讓孩子體會生活中的科學)

「科學素養是一種文化」就像司長吳穎沺所說,科學素養其實潛移默化地滲透在每個人的日常,無論你是家長、老師,或是希望孩子快樂長大的陪伴者,都能從日常開始——讓孩子問「為什麼」、動手去嘗試、用好奇心去觀察與探索世界。或許,我們無法預測未來世界會變成什麼樣子,但只要孩子能像科學家一樣思考,就能擁有能力與勇氣去面對未知的挑戰,甚至成為永續解方的創新者。

延伸閱讀:

站上科學教育最前線!教師如何孵化台灣人才競爭力|科學教育共構論壇精華報導(教師場)

LIS陪伴老師穿越數位時代,迎向AI挑戰,以教材與研習,一同培育孩子的科學素養

十三年的探索與轉型,LIS串聯科學教育的永續生態系

參考資料: