png.png)

社企流/文:廖翊雯

當 ChatGPT 能在一秒內生成完美答案,我們還需要學習科學知識嗎?這不僅是教育界的挑戰,更是每個家長、每個關心未來人才者的共同焦慮。當我們的教育習慣於要求孩子記住標準答案、在考試中拿高分,卻可能正親手扼殺了他們最重要的能力——提問、探索、與創造的能力。面對 AI 時代的衝擊,台灣的科學教育該何去何從?

LIS 情境科學教材主辦「2025 年科學教育共構論壇」,首場以「從政策與專業看挑戰:為科學教育下一步拋出行動的起點」為題,由 LIS 情境科學教材創辦人嚴天浩主持,邀請兩位科學研究領域的專家——教育部資訊及科技教育司司長吳穎沺,以及國科會科教發展與國際合作處處長李旺龍,分享他們在科學教育政策推動與教學現場中的洞見與行動。

▲ 左起國科會科教發展與國際合作處處長李旺龍、LIS 情境科學教材創辦人嚴天浩、教育部資訊及科技教育司司長吳穎沺。來源:LIS 情境科學教材提供

回歸科學本質,由提出問題開始

「科學的本質是探索,工程的本質是解決問題。」吳穎沺首先強調,「科學」是未來人才的重要知能,並由學校教育與科學教育的角度,面向科學、科學教育與教科書 3 個層面解構當今科學教育的困境,探討科學知識探索與解決問題的差異為何?

「科學,是由提出問題開始。」吳穎沺回顧,過去曾經有一位院士詢問「台灣的科學教育要怎麼做,才能夠培養更多的諾貝爾獎得主?」他回應:「若回到科學的本質,就是要問出一個諾貝爾等級的科學問題。」這個問題讓他開始反思自己在課堂中是否有給學生充足的機會問出問題,吳穎沺認為,讓學生觀察周遭生活,願意提出「問題」(question)並積極尋找解答,才是科學知識與方法產出的重要過程。

為什麼具備科學知識如此重要?吳穎沺指出,現今課綱中提供給學生的是一套特定的工程方法來解決問題,這意味著,若想探索一項未知事物,需要先有一個觀測的技術來完成工程,但是解決工程「問題」(problem)背後,仍然需要做完整的科學調查與探究,才能理解區域的地理或自然環境,因此在過程中,科技僅是解決問題後遺留下來的系統或產品,對於科學問題的探究才是學習關鍵。吳穎沺補充:「科學的學習不應該花太多時間在了解所有知識,而是聚焦在核心的知識並且實踐。」他以美國科學教育說明,孩子是天生的探索者,實踐科學知識最好的方式便是融合思考與實作,讓孩子們在學習的過程中找到解決科學問題的方法。他延伸指出,目前國小階段的科學教育,應該將多數時間安排在教室外面探索與學習,才能夠激發孩子們願意提問的好奇心,並在大自然中找到解答。(同場加映:人才永續的起點——為什麼我們需要「新」科學教育?)

「我們如何在當今教育環境中重建科學問題?」吳穎沺將視角拉回台灣的教科書設計,他認為目前教科書中充滿著知識,卻往往忽略了科學家提問科學問題的情境與脈絡,僅直接呈現問題解方;同時他也擔憂,網路與 AI 發達的時代,容易讓人們忽略提問與探究的重要性。因此,以教學現場來說,教師如何引導學生思考蔚為關鍵。「老師的角色是孩子的學習經驗設計師。」教師需成為帶領學生勇於探問科學知識的引導者,但同時,無論是學校教育,或是外部教學資源的引入,以及科學教育的環境如何重建,皆仰賴各界持續的對話。

走出教室之外,讓科普成為全民運動

在學校教育中,如何建構讓學生願意問問題的環境,以及老師如何陪伴學生運用工具、找到解方,是科學教育推動的關鍵。然而,大學教授如何看待「科學普及」這個領域?長年耕耘在科學傳播與科學普及推廣的李旺龍則由自身經驗談起,剖析大學教授在科學教育上如何自摸索中前行,以及國科會在科學普及行動上的轉譯經驗。

「原創性的想法不是從課綱來的。」李旺龍以日本諾貝爾化學獎得主因小時後抓蟲、抓魚、玩泥巴的經驗而啟發科學探究之心為例,說明原創性想法的重要性;而回到自身如何開啟科學普及推廣之路,李旺龍笑談,自己深受物理博士周建和推動的「街頭物理」所啟發,並於 2001 年開始投入國科會中,以處長身份進行科學普及的推廣。

在談及國科會在科學普及中的角色時,李旺龍認為,要讓科學走出象牙塔,建立多元的科學學習場域十分關鍵。從推動各縣市的「全民科學週」到 2016 年開始巡迴於各大院校、市集與大型慶典的「科普環島列車」,都期望帶給大眾不同的科學學習途徑。

他進一步說道:「我們希望科學家能夠將優秀的研究成果分享給更多人。」他從科學普及的願景指出,雖然大家普遍認同科學普及的重要性,但實際推動的過程中,許多教師往往因為時間有限而無法全心投入。李旺龍提出「多層次轉譯」的概念,他認為,科學普及的方法不僅限於演講或科普文章的撰寫,更重要的是激發大眾參與和親身實踐。他指出,唯有透過實作經驗,才能真正掌握科學探究的技能。

然而,要實現「多層次轉譯」的目標,除了教育研究者的積極參與,公私部門的協作也是關鍵。李旺龍期待企業能夠加入科普產學合作計畫,將科學知識融入城市遊覽與實作體驗,持續融入大眾的日常生活。

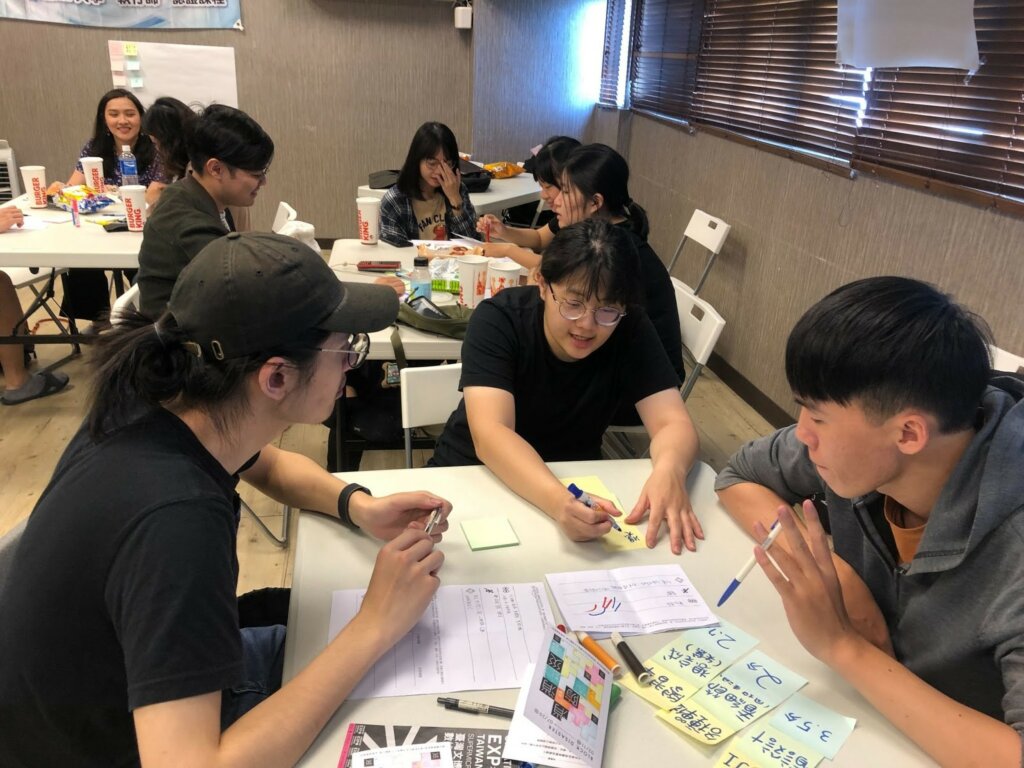

(科學人才的永續需由產官學跨域接力共同推動科學教育。來源:LIS 情境科學教材提供)

讓每個孩子像科學家一樣思考,從打造「科學文化」開始

「如何讓每個孩子都能像科學家一樣思考?」這不僅是 LIS 長期投入科學教育的核心願景,更是這場對談面對 AI 時代的終極叩問。當標準答案唾手可得,「思考」的價值便益發珍貴。

對此,吳穎沺認為,關鍵在於不將 AI 當成給答案的捷徑,而是刺激思考的「鷹架」或「陪練員」。然而,光有工具還不夠。科學家從不是單打獨鬥,他們需要社群、需要能自由探索的環境。這正呼應了李旺龍積極推動公私協力的原因——透過與企業、學校的合作,建構一個豐富的「科學學習社群」,讓探索的種子能在教室外的沃土中發芽。

這一切都指向一個共同的核心:科學教育的成功,關鍵在於「文化的建構」。這種文化,需要破除「成績至上」的迷思。面對家長們的焦慮,吳穎沺以「學習是馬拉松,不該用百米衝刺來跑」為喻,強調「培養孩子的思考能力才是最重要的」,我們不該怕孩子輸在起跑點,而該怕他沒有能力跑到終點。

形塑文化是一條漫漫長路,需要整個社會的耐心與投入。「我們需要擺脫過去的經驗框架來理解科學,而這群人正在努力,總有一天,我們會像科學家一樣找到這個問題的答案!」嚴天浩堅定地總結,這不僅是為這場論壇下的註腳,更是所有教育行動者的共同期盼。

核稿編輯:李沂霖

本文獲「社企流」授權刊登,原文標題:「 佈局未來創新力,台灣科學教育下一步該怎麼走?」

延伸閱讀:

不只做教材、更造生態系:LIS 如何串連教師與企業,共創科學教育多贏